→ 新闻资讯

扫一扫关注微信公众号

最新项目更多>>

-

2026年“送温暖、献爱心”慈善捐赠活动

已筹款:¥36495.00 -

2025年“送温暖、献爱心”慈善捐赠活动

已筹款:¥1258833.73

周恩来:由慈善家庭孕育出来的慈善大家

分享到-微信×

2018-12-11 00:00

来源:本站

伟人周恩来对国家、对人民的贡献是全方位的、多方面的。可是如果说他还是一位慈善家,可能会让人不解。其实,周恩来不仅是一 位慈善家,而且还是一位慈善大家。他的善举多得不胜枚举。就笔 者掌握的大量史料看,周恩来的慈善之举,主要是受家庭其他成员善 举的影响。

母亲铺了“七奶奶路”

清光绪三十年(1904)春节,6 岁的周恩来随同父母去清江浦给外婆拜年。当他们一家人走进十里长街的时候,父母禁不住一处卖彩 票人的兜售,和周恩来的十八舅万立鉁合买了一张救灾彩票。

买彩票的人大多是带着奉献心理,只有少部分人是想碰碰运气中彩。因此十八舅万立鉁并没有把买的这张彩票当回事,所以彩票 就由周恩来母亲万氏保管。

大约几个月后,彩票开奖了,周恩来父亲和十八舅合买的那张彩票意外地中了头奖——1万大洋。周恩来家分得了 5 千块。周恩来母亲兑奖之后,首先想到的就是驸马巷内路面的破败不堪, 雨天路上还有积水,常给出行的人、做小买卖的人带来不便。尽管周家这时已经败落、入不敷出, 但周恩来的父母一商议,还是拿出一部分银元, 买了砖头,将从周家门前到南头响铺街(今镇淮楼西路)这一段街道全部铺成砖面路。

因为周恩来父亲行七,周恩来母亲万氏刚嫁到周家时被人们称为七少奶奶,到铺驸马巷南头一截路时,她已是三个孩子的母亲,所以人们路过那段新铺的砖路时,知道这条路是周恩来母亲铺的人就心存感激地称之为“七奶奶路”。

周恩来总理

外公设厂赈粥,全活十余万人

周恩来的外公谱名万启甸,官名青选,字泉甫,号少云,晚年又自 号随庵,江西南昌市南昌县人。他在清咸丰、同治和光绪三朝内都在 江苏做官,仅在淮安府辖区内做官就达36 年。他的最高官阶是淮安知府。

清光绪二年(1876)八月,万青选第三次出任清河县(今清江浦区、淮阴区一带)知县时,正是苏北大旱之年。是年,“天大旱,秋禾干枯”。那一年“道殣相望”“值岁大祲”,庄稼颗粒无收,普通老百姓都没有饭吃。树叶吃光了,树皮啃尽了,作为知县的万青选看在眼里, 疼在心上。他果断地上书漕运总督文彬(满族旗人),在清河、山阳两 座县城设立多处粥厂,向饥民施粥。仅此一项善举就使两县灾民多活了10 余万人。

万青选离任故去后,尽管已改朝换代,但清河县的百姓们还是记着他的好。到民国年间,还在县城东土圩门的湖南会馆之侧,为他建 了一座“万公祠”,专门祭祀廉明清正、爱民如子的知县万青选。

买米的四伯父空口袋回家

周恩来父亲亲兄弟一共4 人,老大周贻赓,字翰臣,后改字曼青,并以曼青行。他大排行四,周恩来称他为四伯父。就是他在1910 年让三堂兄周贻谦将周恩来从淮安接到东北自己身边读书的。因此周恩来后来曾说,“四伯父待我恩重如山”。

周曼青先后娶过赵氏、王氏为妻、妾,皆无出,且早早过世。1908年他到东北后,又纳杨氏为妾。周恩来投身无产阶级革命后,主张男女平等,将原来对杨氏的“四姨”称呼改口为“四伯母”。周恩来在东北读书和后来到天津读书的几年时间里均由四伯母照料他的生活。

据周恩来嫡亲弟媳、多年在四伯父母身边生活的王士琴(周恩来小弟周恩寿过继给四伯父为嗣子。王士琴系周恩寿夫人)生前对笔者说,大约在辛亥革命的那年(1911),家里无米下锅, 四伯母就让四伯父拿了一条白布口袋到米行买米。

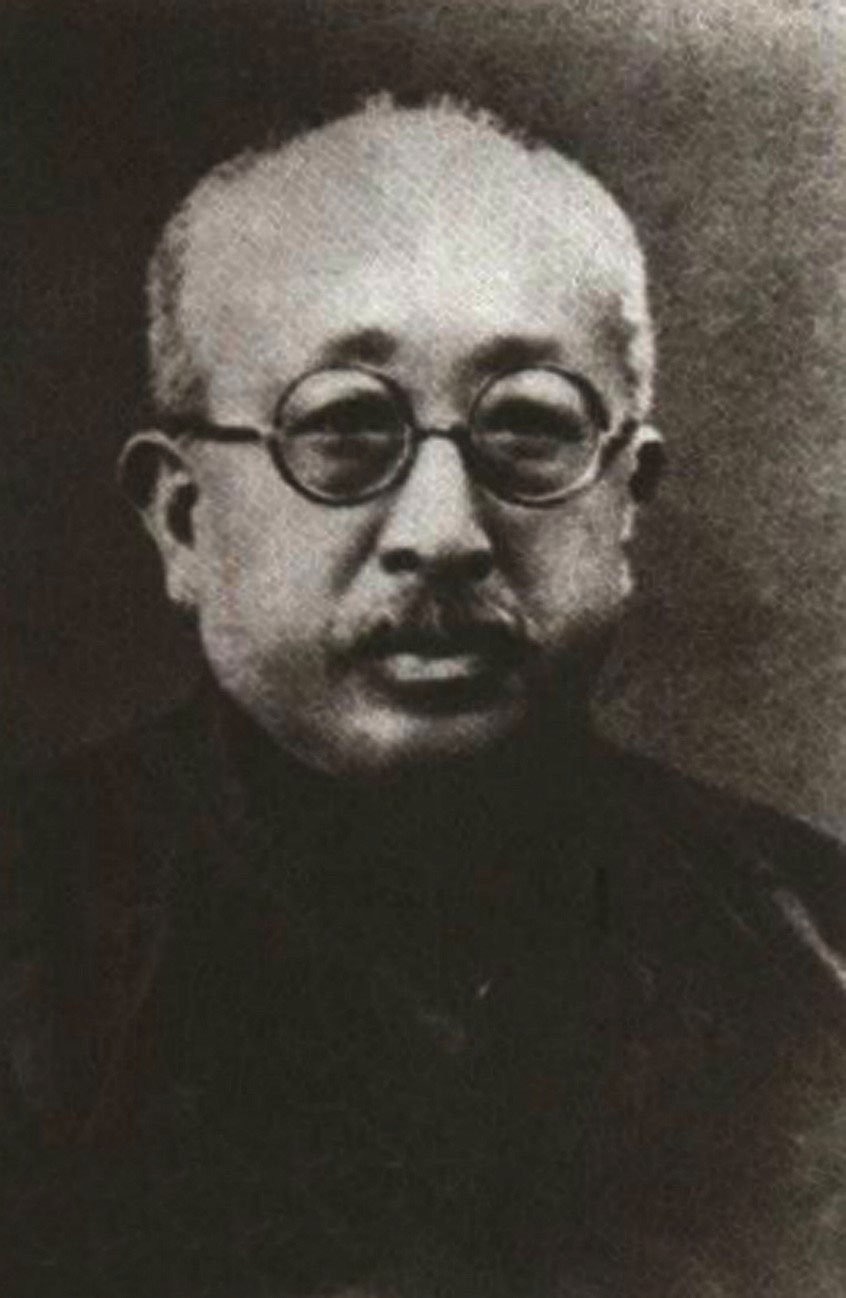

周恩来四叔周贻赓

周曼青从米行买了 5 斤大米回家的时候,路边一个饿得面黄肌瘦的叫花子向他讨要。周曼青一见,内心就十分同情,加之他又听得出那叫花子是外地口音,便立即将米袋里的米悉数倒给了那个叫花子,还把身上买米找回的几枚铜钱也都掏给了人家。叫花子千恩万谢地走了,他却拿着那条空口袋回了家。

周恩来的亲属中做善事、有善举的事例还有很多,像他祖父周攀龙在海州(今连云港)任知州(正五品)时,曾回山阳向圆明寺(旧址在今周恩来纪念馆的仿西花厅北侧,新中国成立不久,笔者曾随父兄去那里交过公粮,现已不存)捐 钱捐物。周恩来的父亲周贻能先生在1938 年日占武汉后逃难途中, 曾义务为啼饥号寒的难民诊治小伤小病。他衣兜里的人丹丸从未脱过。周恩来的岳母杨振德女士是一位能悬壶问诊的医生。平日里, 无论她住在哪里,都会为周围居民诊断治病,从不收诊脉钱,深得居民的崇敬和爱戴。因此完全可以说,周恩来从小到大都生活在做善事、有善举氛围的家庭环境中。所以,他后来成长为一位慈善大家也就一点不奇怪了。

在东关模范学校,他给堂倌八枚铜钱

1911年,周恩来在盛京(今沈阳)东关模范学校读书期间,因为四伯父的住地离学校较远,四伯母就每天给他10个铜板,好让他中午到学校附近的小饭馆吃饭,以免来回跑的辛苦。当时10枚铜钱到饭店是可以买两个小菜和一碗米饭的,但周恩来为了省钱买书订报,中午只花2 个铜板买两块烧饼,再到学校老虎灶上舀点免费供应的开水, 一顿午饭就应付过去了。

周恩来把省下来的钱订了一份《盛京时报》,还买了《史记》《后汉 书》等书籍,每有时间,便如饥似渴地读着、学习着。可当他一次中午去学校老虎灶喝开水时,灶上却冷冷清清。原来学校雇请烧灶的老 堂倌(现在叫工友)病了,躺在床上起不了身。周恩来一见马上把身上仅剩的8 枚铜钱全都给了那位老堂倌,请他去中医那儿看看,好抓点药吃。这边他又忙着用水舀向锅灶里加水并生起炉子,那旺旺的火很快就把锅里水烧开了,让学校的老师、同学们都有了开水用。

那位老堂倌家里很穷,又孤身一人,待他病好之后,逢人便说:“你看他那么小的一个孩子就知道心疼人,给我引炉子烧开水不算, 还给了我8 个铜钱,这么好的孩子少见啦!”

新安小学是革命学校,也是周恩来的善举

我们淮安的新安小学,世人都只知道她是一所有着光荣革命传统的学校。可是依笔者看来,刚开办的那几年里,她既是一所进步 的、革命的学校,还是一所周恩来创办的慈善学校。

1928 年在苏联莫斯科召开的中共“六大”上,鉴于中共原领导人陈独秀、瞿秋白、李立三等都不断犯错误,使中国革命屡遭挫折。于 是,共产国际的领导人斯大林认为原中共领导人没有选好。这样,他 就挑选了工人出身的向忠发担任中共中央总书记。向忠发无论是能 力、品德和声望都不堪担任此一要职,大量的工作都落到了中共中央 常委、中央秘书长、中央组织部长、回国不久又兼任中央军事部长的 周恩来身上。也就是说,周恩来在那几年内,是中共中央工作的实际 主持人。

周恩来在上海主持中央工作期间,有两件事使他最为烦恼和头疼:一是正在某地工作的党员干部暴露了或即将暴露,需紧急转移或 撤离,只有这样,才能保障他们的生命安全。但是把他们转移到什么 地方呢?二是不断有革命同志牺牲了,有的还是夫妻双双牺牲,遗下 的子女没人管问。杨开慧烈士牺牲后,连毛泽东的两个儿子都被迫 在上海街头流浪,不仅受不到应有的教育,连生命随时都有危险。面 对这样的两个难题,怎么办呢?

还在老家时,12 岁的周恩来就听说安徽徽州人为河下莲花街新安会馆占有多少灵王庙的庙产和我们淮安人打官司。这场官司打了 几十年,官司从清朝到北洋军阀政府又到民国政府。蒋介石定都南京了,这场官司还未结束。双方为打官司付出的银两早已多过了新安会馆和灵王庙的庙产。到此时官司双方即使赢了也只是个“面子”问题,没有任何实际意义了。

河下新安小学旧影

陶行知是安徽徽州人,他被周恩来称为“不是共产党员的党外布尔什维克(共产党)”。就在周恩来苦思冥想他当时面临的两个问题如何解决时,突然听说,安徽方面为了打赢这场官司正在找他们的老乡陶行知帮忙。周恩来与陶行知过从甚密,立即通过关系约见了陶先生。当周恩来了解到官司双方的状况后,就提出了请陶先生出面,说服徽州、淮安双方人员,无论是新安会馆的房产还是灵王庙的庙产,大家都不要去争了,悉数交给你陶先生,你利用那里的房产办一所小学,招收平民子弟入学,不收学费。

西花厅

陶行知是被毛泽东称为“伟大的人民教育家” 的人,在淮安办学校他哪有不同意的?淮安人是受益者,肯定无话可说。只有徽州人有失落感:打 了几十年官司,结果一无所有。陶先生立即出面做工作说,学校由我们安徽人办,“校权”还是我们安徽的。所以新安小学第一任校长由陶行知兼 任,一年以后又由陶行知的学生、也是徽州人的汪 达之当第二任校长……再到后来,徽州也就没人 去管那么多的事了。

新安小学是1929 年6 月6 日建校的。最早一批老师李友梅、蓝九盛、孙铭勋等都是我党地下党员和革命青年。他们都是在工作岗位上行将暴露而隐蔽撤到新安小学来的。他们有的在新安小学工作只是个过渡,很快就又被周恩来派去别处做革命工作了。当然,学校里也有一部分相对固定的老师,以保证教学任务的完成。

新安小学在国民党时期,不仅前后招进了学校附近几百名贫苦 百姓子弟入学,不收学费,还安排不少烈士子女到该校读书。但是, 当时考虑到这些烈士子女的人身安全,对他们的姓名、籍贯等都是保 密的。现在已知的有原湖南省委的一位负责人在长沙浏阳门外壮烈 牺牲后,他的只有6岁的儿子左义华(后改名左林)被千里迢迢送来淮安新安小学读书。新中国成立后,左林曾担任《新体育》杂志社社长 兼总编辑。1985 年新安旅行团建团五十周年时,笔者在淮安县招待所(今楚州宾馆)曾采访过左林,和他谈了新安小学方面的往事。还有“皖南事变”后,军长叶挺被俘,副军长项英遇害。当时项英的6 岁女儿项苏云也被送来新安小学。1986 年,已经担任全国少工委书记的项苏云来淮安新安小学回访母校时,笔者曾亲耳聆听到项苏云的回 忆:

当时我才六岁,是组织上派遣一位叔叔把我扛在肩膀上走出上海,一路舟车辗转,一直把我送到新安小学。我到学校后,只有极个 别老师知道我的真实身份,其他老师都不知道,同学中就更没人知道 了。我的真名实姓都没有公开,那么老师和同学们怎么叫我呢?当 时我刚来学校穿的裤子两个膝盖处各绣有一只猫头,于是,老师同学们就都叫我“猫姑娘”。晚上睡觉时,我因为岁数太小,会蹬被子,容易着凉,老师们就给我缝了一条睡袋,把我整个人装进袋中,再在脖颈处松松地系上,我就不会受凉挨冻了。

亲爱的读者,新安小学确实是一所具有光荣革命传统的学校。可是,当您看了我写的这些历史史实时,她何尝不是一所慈善学校呢?所以我完全有理由地对大家说,淮安新安小学是伟人周恩来参与创办的一所革命学校,也是周恩来最早办起来的一所慈善学校。

大爱无疆,无私资助抚养革命后代

周恩来到底抚养了多少革命后代,至今无人说得清。

周恩来、邓颖超夫妇因为投身艰苦、险恶的革命斗争,没有留下子女。1952 年秋天,他们在上海见到离别40 多年的表姐龚志如(时龚志如在上海华东幼儿园当保育员),龚表姐在谈到她自己和幼儿园孩子们在一起的快乐时突然想起了什么,对周恩来夫妇说:“可惜你们俩没有个孩子。”周恩来一听,立即神情严肃地纠正说:“不,我们有10个。”说着,他还伸出自己的右手五指,并且上下翻动一下,表示“10 个”的意思。

说过之后,周恩来解释说,我们抚养的都是烈士子女。他们的父母为革命牺牲了,我们抚育他们,尽他们父母未能尽到的责任。现在 他们都健康地成长着。

周恩来、邓颖超到底抚养、照顾了多少革命后代?此事到现在不仅他们自己没统计过,别人也没做过统计,周恩来说的“10 个”只不过是对表姐龚志如的安慰话,笔者作为研究者发表自己的一点不完整 的看法。因为,周恩来夫妇抚养的并不完全是烈士子女,他们在革命 胜利前后抚养、照顾的孩子有好几种情况。

一是烈士遗孤。周恩来十分关心烈士子女。像大革命时期曾任叶挺独立团第一营营长的共产党员曹渊在攻打武昌城时牺牲了。曹渊的儿子曹云屏才只有2 岁。12 年后,国共两党第二次合作,14 岁的曹云屏与在武汉的周恩来取得联系。周恩来立即邮寄给他20 块银元的路费,让他们(曹云屏因为年幼,离家时由堂兄曹云青陪同)赶到武汉,后被送到陕北公学等处学习。我本人拜访过曹云屏和当时周恩 来的警卫员刘久洲。曹云屏他们在陕北上学期间,周恩来先后给他![]() 们写了3 封信,还把自己的一点津贴费拿出来,叫自己的警卫秘书邱南章送到学校,让曹云屏他们做棉衣穿。

们写了3 封信,还把自己的一点津贴费拿出来,叫自己的警卫秘书邱南章送到学校,让曹云屏他们做棉衣穿。

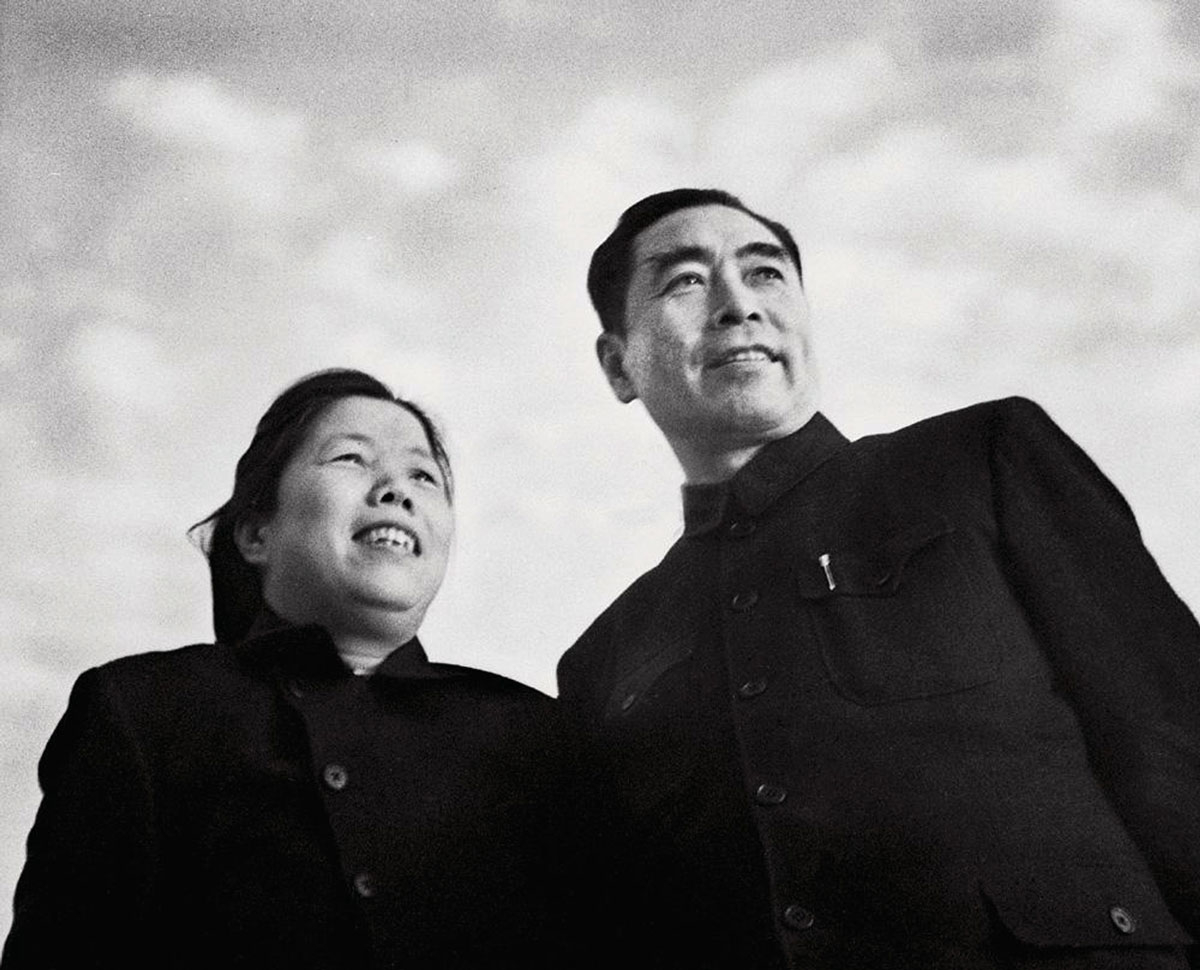

周恩来与邓颖超

曾任我们江苏省农委书记的李硕勋被周恩来派往海南任特委书记。不料他到海南刚上岸就因 叛徒出卖而被捕光荣献身。遗下 3 岁的儿子李鹏,由妈妈赵君陶带着东躲西藏地生活,最后回到 四川成都赵的娘家。1940 年,周恩来在重庆得到消息后,马上派邓颖超和刘久洲开着吉普车到成 都将李鹏接到重庆,安排进陶行知办的育才学校 学习,后又送到延安深造。当李鹏参军要上前线 时,周恩来、邓颖超怕他年龄小,背不动手榴弹、米袋和背包,就把孙夫人宋庆龄送给他们的一床只有2 斤重的丝棉被送给李鹏,以减轻他出行时身上的负荷。李鹏参军2 年,周恩来又怕他在前线有“闪失”,就把他送到苏联学习水电专业,直到新中国成立 前夕才回国效力。

像这类关心烈士后代的事举不胜举。如被蒋介石1927 年腰斩于上海龙华的孙炳文烈士女儿孙维世,是被周恩来夫妇认作干女儿教育培养的;1945 年10 月8 日在重庆被蒋军误枪杀害的李少石(国民党著名左派领袖廖仲凯、何香凝的女婿,廖梦醒的丈夫),他的女儿李湄也是由周恩来、邓颖超关心抚养的,等等。

二是在特殊工作岗位上工作人员的子女。所谓“特殊岗位”是指一部分由周恩来派出去做地下工作的人员或者父母均在前线打仗的 指挥员等人。他们的子女因为年纪小,无人照管,就放到周恩来身 边,请他们帮助照料。笔者1991 年在北京就曾在童小鹏处见到一对当年由周恩来派出、刚从海外归来的夫妇,只是笔者不便说出他们的 名字和具体情况。而像龙飞虎当年在前线指挥打仗时,他的一双儿 女龙小虎、龙小瑜就留在周恩来身边,也由他们帮助照管。

三是社会孤儿。新中国成立不久,北京一户居民发生煤气中毒事件,父母双亡,遗下5个嗷嗷待哺的孩子。周恩来夫妇从新闻媒体上得到消息后,就和有关方面联系,表示由他们负担这5个孩子的生活和上学费用。后来这5 个孩子均学业有成,老二周同庆还当上了北京市供电局副局长。

四是周家亲属、周恩来的师友等人。周家是个名门望族,仅周恩来亲弟弟周恩寿夫妇就有6 名子女。建国初期,周恩来六伯父、前清举人周嵩尧写下的周恩来八等亲、五服以内的多达上百人。他们中 生活有困难的找周恩来,上学有困难也找周恩来。周恩寿的6 个子女上学都曾由周恩来他们负担过。周尔辉更是一家四代人都享受过周恩来、邓颖超的抚养。尔辉奶奶、也就是周恩来八婶杨氏多年无业无 收入,而孀居的尔辉妈妈陶华也是无分文收入。他们的生活费、生病 住院治疗费直至去世的安葬费等均由周恩来自己的工资资助。新中 国刚成立,尔辉就被周恩来接去北京上学读书,直到给他们举行婚 礼。而尔辉的二儿子周民要留学美国时,自己拿不出钱。尔辉生前 告诉我,他只好赴京向七妈(邓颖超)借了5000 块钱。钱还不够,七妈的两位秘书赵炜、高振普又各借了2500 块。后来还了两位秘书的钱, 七妈的钱他也无钱还,也就算了。

据笔者所知,周恩来还曾向表姐龚志如、表哥万叙生、世弟(东关 模范学校高亦吾老师的儿子)高肇甫等等亲友汇过款,帮助他们解决生活困难。连在狱中服刑的堂弟周恩彦,周恩来也曾拿出自己的 50 元钱,通过弟弟周恩寿给他汇去,并嘱弟弟写信鼓励周恩彦在刑期中 老老实实改造,好早日重新做人。周恩来、邓颖超曾经解释说,我的 亲友年岁大的、年岁小的,他们生活、上学有困难,如果我们不管就意味着把他们推给国家、推给地方政府和社会。所以,1964 年 8 月 2 日下午,在周恩来召开的家庭会议上,邓颖超同志曾动情地说:“你们有困难,我们的工资可以帮助你们,毫不吝惜。但我们从来不利用工作职权来帮助你们解决什么问题。”2017 年7 月26 日,周恩来的侄孙、资深的数学教育家周国镇先生在向笔者回忆他当年读中学每月拿学校的7 元5 角助学金被邓颖超知道后,她对周国镇说:“7 块半钱对国家也是个负担,从今天起,你的生活费由我们管吧。”

五是周恩来身边的工作人员。据笔者走访的西花厅大量工作人员说,他们认为西花厅就是一个大家庭,这个大家庭的家长就是周总 理。工作人员是为党工作、为人民服务的,但是周恩来对每一位在西 花厅工作的人都像对待亲人一样关心、爱护。

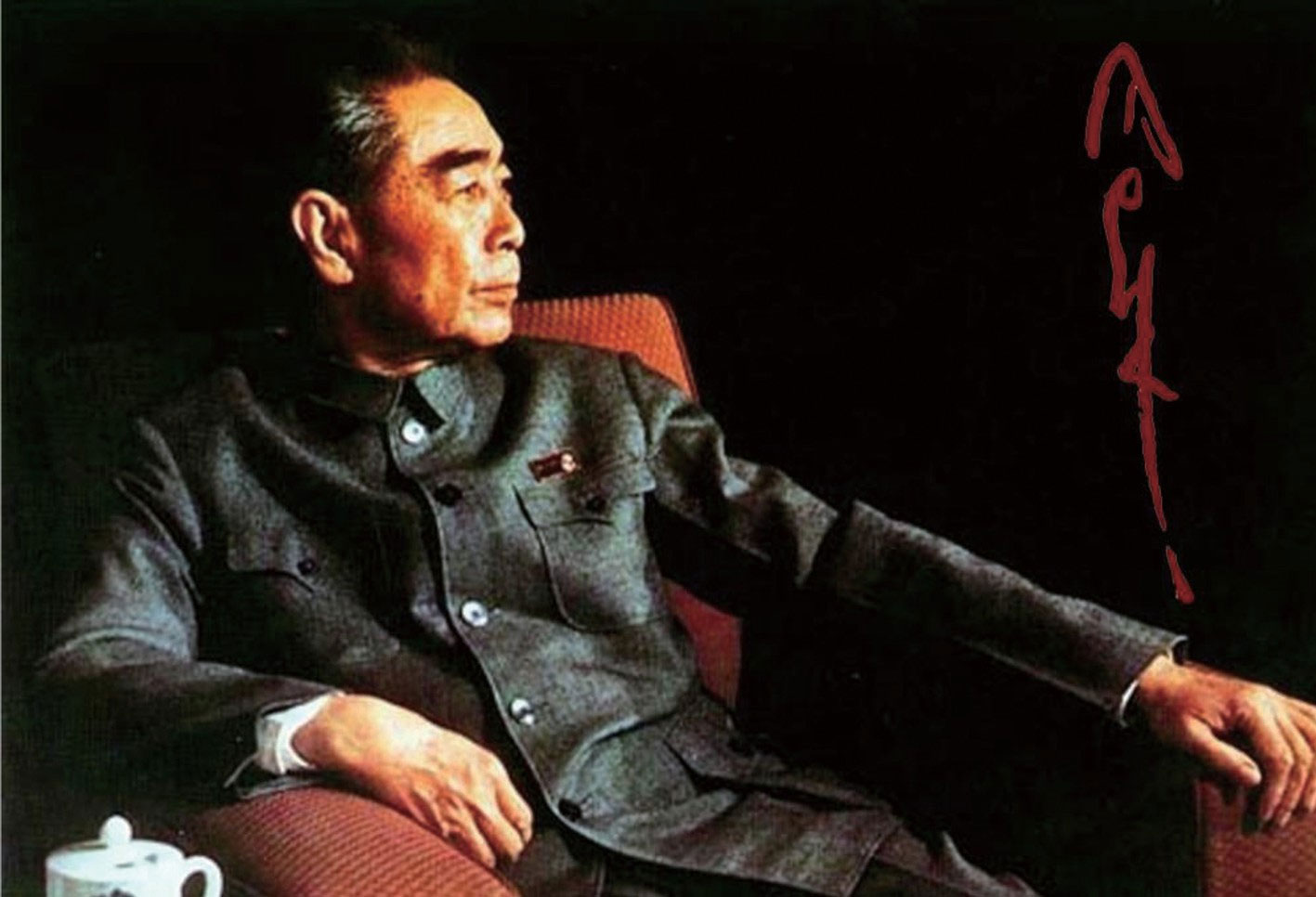

一代伟人周恩来

新中国成立后,周恩来的第一个专职厨师是一位老红军,四川旺苍县人,名字叫王诗书。当年红军长征路过旺苍时,他参军随部队走了,丢下父母和妻子儿女。这一走就是 18 年,到新中国建立后才与家里联系上。这时他家里早已物是人非:父母病故了,一双儿女长大了,妻子改嫁了别人。周恩来知道后,十分同情老王的处境:他为了投身革命,扔下一个家,也毁了一个家。于是,他让身边的一个服务员专门为老王师傅介绍了对象。结婚时,周恩来夫妇还拿出自己的工资,给王诗书办了一场热热闹闹的婚礼。

西花厅的服务员霍英华是 17 岁调到西花厅工作的,因为家里太穷,没上过学。建国初扫除文盲时,霍英华报考了速成学校。可是晚上去学校上学时,连来回的公交车票也无钱购买,步行又赶不上。就在霍英华左右为难时,此事被周恩来知道了,他连忙让自己 的卫士长成元功从自己的工资里拿出150 元钱,到北京的天桥旧货市场买了一辆半旧的捷克斯洛伐克生产的女式自行车,帮她解决了困 难。后来,霍英华把这辆车作为文物捐给了我们淮安周恩来纪念馆。

类似这类对身边人员的资助,周恩来也做了许多许多。

周恩来、邓颖超夫妇无论是革命斗争年代还是新中国成立后,他们都从不把金钱看重。他俩的津贴费也好,工资收入也罢,从不自己领用。据笔者所知,从1945 年成元功调任周恩来的警卫员起,他们每月的津贴费和后来的工资均由成元功代领和负责支用。成元功1965 年调出西花厅后,又由周恩来的司机杨金明负责领用。

当年西花厅的工作人员,在周恩来逝世后曾经算过一笔帐:从1958年到1976年周恩来辞世,他们夫妻俩的工资收入和一点点银行利息加起来一共是161442 元,用于补助亲属的费用就达36645.51 元,用于补助有关工作人员和好友、社会孤儿等共计10218.67 元,整整占去两人工资收入的四分之一。因此,说他是一位慈善大家,您还能不相信吗?

(秦九凤)